2025年の営業について

2025/10/21

こんにちは。

久しぶりにブログらしいブログを書きます。長文ですがご容赦ください。

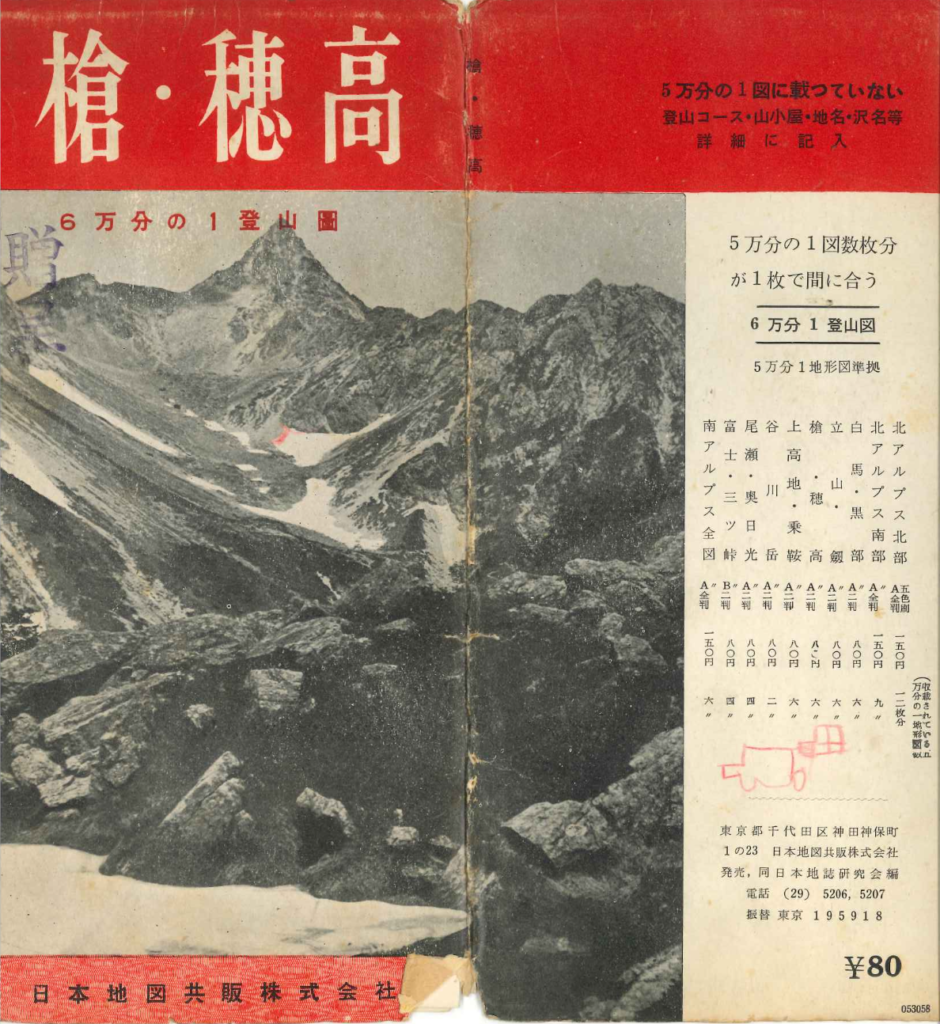

なかなか文章を書く時間が取れず少し時間があいてしまいましたが、9月中旬に槍ヶ岳を出発地として槍〜三俣〜湯俣〜槍のサーキットを2泊3日で行ってきました。三俣山荘から湯俣までは湯俣川に沿って伊藤新道を下り、湯俣から槍までは水俣川に沿って宮田新道で戻るという2つの古道を巡る山行でした。伊藤新道も宮田新道も私は歩くのは初めてです。宮田新道はあまり聞き慣れない方もいらっしゃると思いますので、詳細は後ほど。

ことの発端は今年の2月、北アルプスのすべての山小屋が年に一度集まる北アルプス山小屋協会の総会が松本で開かれた時でした。その懇親会の席で、たまたま隣の席になった三俣山荘グループ代表の伊藤敦子さんから、「今年一緒に宮田新道へ行きましょう!」と誘って頂いたのがきっかけでした。

三俣山荘グループの皆さんが今年宮田新道に行く計画を立てており、せっかく行くなら槍の人たちを誘って行こうと考えてくださったそうです。私もいつか宮田新道を歩きたいと思っていたので、これは実現させたいと思いつつ、シーズンが始まってから日程を調整し、9月の連休直後に行くことができました。

今回の行程はちょうど1日約10kmずつ、3日間で30kmを歩く計画です。私は槍からスタートして槍に戻りましたが、湯俣から入って湯俣に戻る周回コースもいいかもしれません。

標高約1,400mの湯俣から3,080mの槍ヶ岳山荘まで1日で登り返す宮田新道は、前半は渡渉が多くあり、後半はがれ場の急登ですので、誰でも行けるルートではありません。谷間を通りますので、携帯電話の電波は入らず、万が一の際に救助要請をすることも困難です。渡渉経験の浅い方が初見で行ける場所ではありません。相当な技術と経験と体力を要するルートですので、安易に入山されることはお控えください。

また、これを機に「宮田新道を復活させます!」などと言う気はありません。

道を造ることには多大な労力が掛かりますが、それ以上に維持し続けることが困難です。ただでさえ現在多くの登山道維持に携わっている当グループにおいて、今後長期間にわたって宮田新道を維持し続けるだけのリソースは持ち合わせおりません。

宮田新道はあくまでバリエーションルートであり、それは今後も変わりはありません。自己完結できる方だけが立ち入れるルートですので、いわゆる登山道とは違います。

敢えて自分がそこに行き、こうしてブログに載せて発信する理由は、かつてそこに道があり、人が歩いた歴史を埋もれないようにする為に、記録を残すことです。繰り返しますが、「槍や穂高に登ったことがある」というレベルの方がチャレンジできるルートではありません。渡渉点を見極め、ルートファインディングの繰り返しとなりますので、安易な挑戦は禁物です。

さて、前置きが長くなりましたがまずは1日目。槍ヶ岳山荘のスタッフ1名と共に、雨を避けて少し遅めのスタート。双六岳の稜線で槍が出てきてくれるのをしばらく粘りましたが、結局姿を見せてくれず。

鷲羽岳からの眺めも期待していたのですが、肝心の槍が雲に隠れたままだったので、昼過ぎには三俣山荘にチェックイン。敦子さんや三俣山荘の皆さんにご挨拶した後、2階の展望食堂でしばし歓談。そしてここからの展望が素晴らしい!槍を眺めることを前提に作られており、私もいつもと違うアングルからの槍ヶ岳が新鮮でした。

スタッフの皆さんは活き活きと働いていて、山全体を自分たちの生活と遊びのフィールドとして楽しんでいることがよく分かりました。食事もとっても美味しかったです。三俣山荘の皆さん、ありがとうございました。ここで働いている人たちは、常に槍ヶ岳を見ながら生活しているということが伝わってきて、それが個人的にはとても嬉しかったです。

続いて2日目。敦子さんと三俣山荘スタッフの石川さんが加わり、4名での行動に。この日が3日間の中で最も天候に恵まれました。まずは伊藤新道の山パート。横目に見る籾沢岳の斜面は紅葉の時期にもう一度見たいなと思いつつ、硫黄尾根を正面に見ながら下って行きます。

途中の尾根道は地盤が脆く、崩れては付け替え、ルートの維持に苦労しているそうです。伊藤新道というと沢パートのイメージが強いですが、ここの維持がルートの存続に関わるようです。

そしていよいよ沢に到着。三俣山荘のお二人の案内で、今日は黒豆小屋には寄らず、硫黄東沢へ遊びに行きました。私は最初のへつりで手がかりが崩れて2mの高さから川に墜落。まだろくに渡渉もしてなかったのですが、最初からずぶ濡れ状態に。これで怖いものは無くなりました。

この後は野湯で温まったり、滝を見に行ったり。しばらく遊んでからいよいよ湯俣川を下ります。

湯俣川は温泉が流れ込んでいるので水温が高いです。この日は天気も良かったので、凍えることなく進むことができました。明日歩く硫黄尾根の反対側にある水俣川は温泉が湧いているわけではないので冷たいそう。

ちなみに水俣川を遡行して天上沢を登り詰めると東鎌尾根上の水俣乗越に出ますが、読み方は「みなまた」ではなく「みずまたのっこし」です。湯俣(ゆまた)と水俣(みずまた)ですのでお間違いなく。

ここからは何度も渡渉を繰り返しながら進んでいきます。

今年は雪が多かったこともあり、湯俣川の水量がここ数年の中では多いそうで、直前の雨の影響も含め心配していましたが、最後までそれほど深いところを歩くことはありませんでした。

なかなか槍ヶ岳周辺では目にすることがない景色に感激しっぱなしでした。

北アルプスって広いんだなと思ったり、でもふと見上げると燕岳の稜線が見えていて、自分がよく歩いているところのすぐ近くにこんな場所があることを自分が知らなかっただけなんですよね。

そうこうしてるうちに湯俣山荘へ到着。ここもご飯がとっても美味しくて、お酒のラインナップも充実していて、素晴らしい山小屋でした。また行きたくなる山小屋って良いですよね。

ここからは山岳ライターの高橋庄太郎さん、ハイカーズデポの土屋智哉さん、湯俣山荘支配人の野澤さんも合流。明日登る予定の宮田新道について打ち合わせをします。

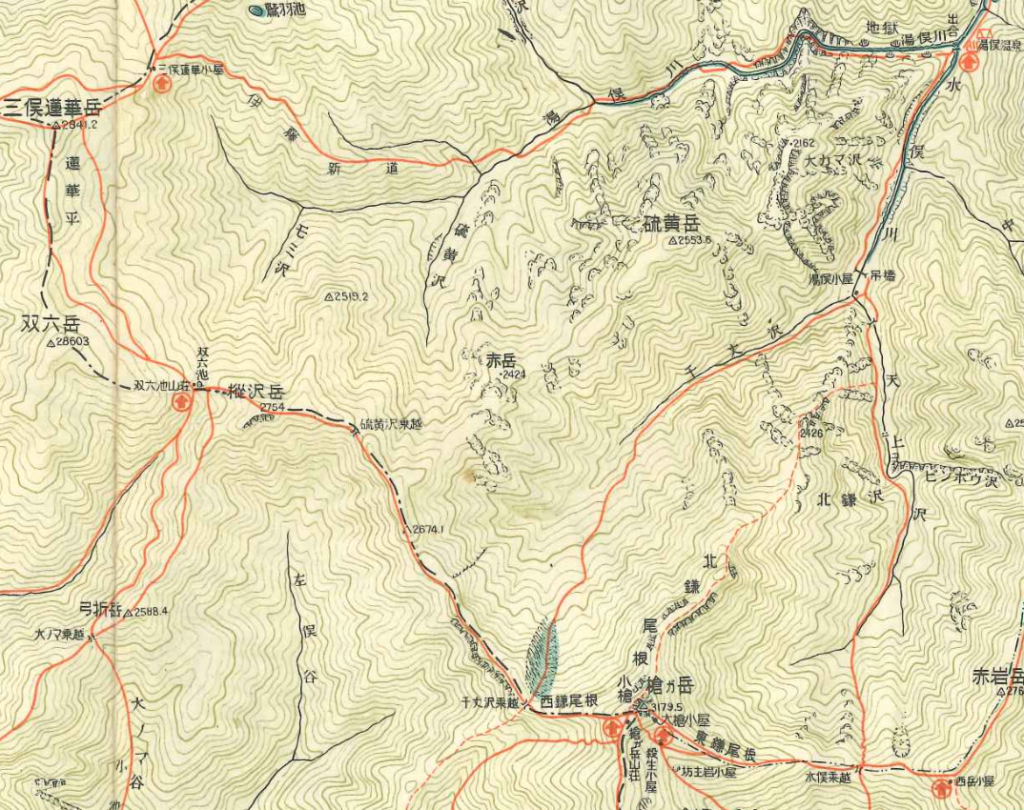

宮田新道は廃道になっていますので現在の地図には載っていませんが、少し古い地図には載っています。それを見る限り、当時は川を遡行したというより、川沿いに道をつけていたことが分かります。既にその道はありませんので、現在は沢登りをする他ありません。

私も後から祖父の本棚にあった古い地図を調べてみました。

発行年月日は分からなかったのですが、この地図の裏にある解説文『槍ガ岳・穂高岳近傍』に以下の記述がありました。

—————

温泉(湯俣)から遡ること約四粁(キロ)にして、天上沢と千丈沢との合流地点につく。槍ガ岳へ登るには、以前は天上沢を遡ったものであるが、近年千丈沢に新道ができて、この方が手入れがよい。

—————

千丈沢と天上沢の合流点を千天出合といいますが、この手前にはかつて吊り橋があり、出合には湯俣小屋という山小屋があったことが分かります。

明日は、そうした道や小屋の痕跡も調べてみようという話になり、準備を進めます。

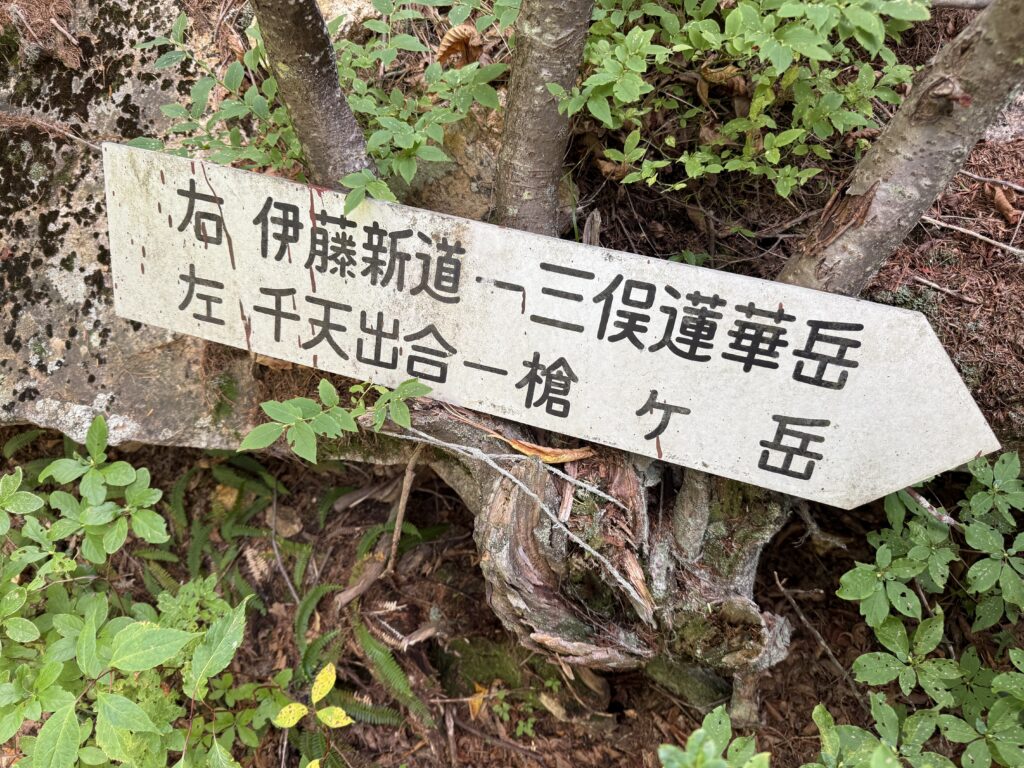

そして3日目。湯俣山荘を出発して湯俣川と水俣川の出合で吊り橋をまず渡ります。

右に行くと伊藤新道、左に行くと槍ヶ岳の標識がまだ残っています。

ひんやりとした朝の空気の中、一番最初の渡渉で水の中に足を入れると、とっても冷たい!

やっぱり湯俣川と水俣川では水温が違います。

昨日の伊藤新道では、前日までの雨の影響で「湯俣ブルー」と言われるほどの綺麗な色には出会えませんでしたが、今日の水俣川はとても透き通って神秘的な川でした。

ほどなくして千天出合に到着。北鎌尾根の末端にあたります。

ここで休憩したのち、北鎌尾根末端に湯俣小屋の跡地を探しに行ったのですが、結局見つからず。

後から確認した既述の地図を見ると、私たちが休憩したあたりに湯俣小屋があったことがわかります。

ここから千丈沢に入りますが、しばらく歩くと今度は川のすぐ上に道らしきものを発見したので行ってみることに。

確かに道のように見えなくもなかったのですが、今一つ確証がもてません。しばらく皆んなで藪漕ぎをして痕跡を探しましたが、結局石積みや切り株といった明らかに人工的なものは見つけることができませんでした。

その後も進むと段々川が細くなり、水量が減り、上流に来ていることが分かります。

そして標高1,900メートルを過ぎたあたりで川から離れます。晴れていれば西鎌尾根の稜線から千丈沢の下の方に見えるあたりです。

ここまで距離は歩きましたが、標高約1,400メートルの湯俣からそれほど上がってないんですよね。つまり、ここからが急登だということ。一気に千丈乗越まで標高差800メートルを駆け登ります。

左上を見上げれば、本当は北鎌尾根と槍の穂先が見えるはずだったんですが、この日はなかなか姿を現してくれませんでした。

広い千丈沢の道なき道を進むと、途中子グマとも出会いました。普段は人が通らないところですから、クマも油断していたのでしょう。

やっとのことで足場の悪い場所から千丈乗越に辿り着くと、槍が少しだけ姿を見せてくれました。

ここから先は西鎌尾根の登山道を辿って槍ヶ岳山荘まで。

やっぱり登山道は歩きやすくていいですね。これからもきちんと道を維持していかなきゃと改めて思いました。

無事、槍ヶ岳山荘に到着!とても楽しい山行でした。

皆んなでひと休みしている時に、槍ヶ岳山荘のベテランスタッフに話を聞きました。

するとなんと、50年ほど前にレスキューで宮田新道に行ったことがあるとのこと!

当時から宮田新道はそれほど多くの人が歩いていた訳ではないそうですが、怪我人をたまたま通った登山者が見つけて山荘に通報し、別のスタッフと2人で宮田新道を下ったそうです。

要救助者を2人で交代しながら背負って下ろし、湯俣まで連れて行ったらしいのですが、やはり当時は渡渉はなく、全て川沿いの登山道を歩いたそうです。千天出合に立派な吊り橋が架かっていたことも覚えていました。

ちなみに私が調べた中で、1974年の地図には特に注釈もなく宮田新道の記載があったのですが、1990年の地図には記載がなく通行不可と書かれていたり、1994年の地図でも点線は載っているけど「廃道に近い」という記述がありました。槍のベテランが救助で下りたのは1970年代かと思われますので、その後は段々と手入れができなくなり、廃道となっていったのでしょう。

伊藤新道も元々は歩荷道ですので、荷物を濡らすわけにはいきませんし川沿いの道で渡渉はありませんでした。宮田新道も本来は川に沿った登山道で、渡渉の必要はありませんでした。つまり、いずれの道も私たちは当時とは違うルートを辿ってきたことになります。

冒頭でも申し上げましたが、宮田新道に今後手を入れる考えはありません。今まで通り、自己完結できる方だけが行くことを許されるバリエーションルートです。

でもそこに道があったことを、歴史として後世につないでいくことは大事だと思います。

最後に、一緒に歩いてくださった高橋庄太郎さん、土屋智哉さん、三俣山荘グループの敦子さん、石川さん、野澤さん。楽しい旅をありがとうございました。